Cuando hablamos de

primigenios, últimamente suena más el nombre del Rey de amarillo que el del

propio Cthulhu. Lo debemos en gran parte a la memorable

True

Detective que la temporada pasada asombró a telespectadores de

todo el mundo. Allí se hacía referencia a la olvidada ciudad de

Carcosa y al Rey de Amarillo, despertando el interés en aquellos

temas arcanos.

Aunque se le incluyera en los mitos

posteriormente, el Rey precede a la obra de Lovecraft: se remonta a

1895 con la colección de relatos de Robert Chambers El rey de

amarillo. Éste, a su vez, había usado elementos de la obra de

Ambrose Bierce de 1881 Un habitante de Carcosa para enriquecer

el mito.

Después de Chambers, Lovecraft

mencionó al Rey en su ciclo de

Cthulhu —asociándolo a Hastur—, y autores posteriores siguieron en esta línea. En la actualidad el canon de los mitos, derivado de sus apariciones en varias

obras o en el juego de rol La llamada de Cthulhu el Rey es

un avatar del primigenio Hastur, un ser por tanto de una naturaleza

similar a la de Cthulhu, Nyarlathotep o Yog-Sothoth.

Sin embargo, todo esto es una

construcción posterior: la evolución de un mito a partir de muchos

referentes. Es mitología tomando forma ante nuestros ojos. Algo

similar debió ocurrir cuando se configuraron —hace miles de años— los mitos griegos, aunando personajes y sucesos históricos con creencias religiosas de otros pueblos y la imaginación de los

escritores. En su origen el Rey de Amarillo y Carcosa eran algo muy

distinto. Del mismo modo que la máscara de la muerte roja llevaba un

sangriento fin al baile, el Rey de Amarillo trae la locura y su

mascarada era más sutil y siniestra. Los relatos de Chambers están

cargados de simbolismo y a veces es difícil seguirles el ritmo, y en

esta antología que nos trae Valdemar, Una temporada en Carcosa, experimentaremos una sensación similar.

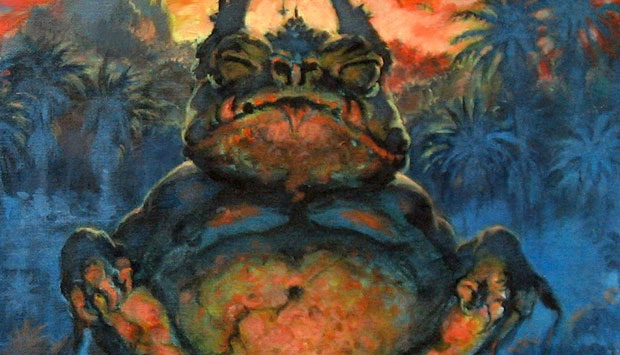

Estamos ante una muy buena antología y ante una

de esas raras ocasiones en las que sí se puede juzgar el

libro por su portada, gracias a la alucinante ilustración de Samuel

Araya. El amarillo es el color de la

enfermedad, de la demencia, de las personas y de los lugares cuando

estos pierden su objetivo original y agotados por el paso del tiempo

presentan una misma cara descolorida e ictérica —haciendo uso de uno de los adjetivos más repetidos en los relatos que nos ocupan—.

En

Una temporada en Carcosa la mayoría de los relatos giran

en torno a estos conceptos. En el mismo ambiente que se respiraba en

El diablo a todas horas de Donald Ray Pollock o en la propia

True Detective: decadencia y desesperación, agotamiento.

Suciedad en las costuras de la sociedad, entre los marginados.

Como la mayoría de antologías, esta

tiene una virtud y un defecto. La virtud de ser una embajada de

autores desconocidos para el lector. El defecto es ser

irregular. Algunos relatos me han parecido excelentes, auténticas joyas. Otros han pasado sin pena ni gloria. Unos pocos me han

parecido si no malos, por lo menos no de mi gusto. Es algo

inevitable, en gran medida subjetivo, y para cada lector será una

experiencia distinta.

A mi por ejemplo uno de los primeros

relatos, “Más allá de las orillas del Sena” de

Simon Strantzas, me ha dejado frío. Nos presenta la historia de un músico fallido,

harto del fracaso, que se embarca en la realización de un último

proyecto que, espera, supondrá su éxito definitivo. El narrador es

su amigo, un virtuoso megalómano que parece sentir la necesidad

de ridiculizarle constantemente e interpretarlo como amistad. El tema de fondo no es otro que la muy manida historia de pacto

fáustico donde el violinista —aquí compositor— pacta con el

diablo a cambio de un talento inhumano. Cambiemos Paganini por Henri

y Satán por el Rey de Amarillo y tendremos “Más allá de las

orillas del Sena”, un relato que además tampoco destaca por la

caracterización de los personajes ni por ningún gran momento de

horror o inquietud.

Algo mejor es el que abre el libro, “Mi

voz está muerta” de Joel Lane, donde un hipócrita católico se

agarra al clavo ardiente de una secta inspirada en Carcosa como

último recurso ante el cáncer terminal que le devora. Creo que es

una buena elección para empezar la antología; más que marcar un

hito de terror deja una sensación de ambiente malsano entre lo que

explica y lo que deja a la imaginación que pone al lector en el

humor adecuado para enfrentar el resto de la lectura.

“Noche de cine en casa de Phil” de

Don Webb me llama inmediatamente la atención: el argumento es muy

similar al de uno de los mejores episodios de la serie Masters of

Horror. En “Cigarette Burns” de John Carpenter, octavo

episodio de la serie, un cinéfilo encarga la búsqueda de una

película maldita que tras una sola reproducción en el festival de

cine de Sitges fue retirada de circulación. Todos los espectadores

enloquecieron y se produjo al final un festival de automutilación.

El concepto de película maldita lo toma Don Webb y como hiciera

Carpenter lo adereza con referentes de verdad; atribuye a Roger

Corman la autoría de una película en su ciclo de E. A. Poe llamada El Rey de amarillo, con Vincent Price entre el elenco. Ni

Corman rodó tal película en su célebre ciclo ni Price formó parte

de nada similar, ni por supuesto Poe tiene nada que ver con el Rey de

Amarillo (aunque haya cierto parecido entre éste y “La máscara de la

muerte roja”), pero suena verosímil. Phil, padre de familia cinéfilo,

compra en ebay una copia de esta película para reproducirla en casa,

en un paso más para estrechar lazos con su hijo. El resultado es

interesante.

En “Mensaje encontrado en una

habitación de hotel de chicago” de

Daniel Mills las mezclas entre

personas reales y ficticias vuelven a usarse libremente, y en “Me

ve cuando no estoy mirando”, “Gran final, segundo acto” o “El

teatro y su doble” se intenta una técnica similar a la de

Lovecraft hablando del Necronomicón.

La del Rey de Amarillo es una

obra literaria real, independiente de Chambers, que lleva a la locura

y a la desviación a quien la lea. Este tema se repite continuamente,

hasta el punto en que valoro más los relatos que aún bebiendo de la

misma fuente que el resto, buscan la forma de presentar algo más

original. “El teatro y su doble” por ejemplo es un texto largo,

mareante, un devaneo del artista bohemio con la mente deteriorada por

la droga que se aproxima al monólogo interno, el equivalente

literario a un lienzo surrealista: lo mismo pasa con “No hay

suficiente esperanza” de

Joseph S. Pulver. Es como un intento

infructuoso de ser Burroughs y es la obra que más me ha costado

terminar de las aquí incluidas.

En “Brillantes huesos negros y tenues

estrellas negras” Gemma Files ofrece esta visión moderna del mito

que está de moda desde que Richard Matheson escribió La casa

infernal: añade algo de ciencia a la magia a la que estamos

acostumbrados. La protagonista es una antropóloga forense que viaja

a una Carcosa real, una isla cerca de Indonesia donde se ha

descubierto una práctica aberrante por la cual desde hace siglos se

ofrecen sacrificios humanos por quien sabe qué motivo. Los

habitantes de la isla son a Hastur lo que los de Insmouth a Cthulhu y

Dagon: parecen criaturas híbridas entre humano y esta especie de

Slenderman que es el Rey de Amarillo.

Con “Aquellos cuyos corazones son de

oro puro” de

Kristin Prevallet superamos ya el punto de no retorno;

de momento nada nos ha impresionado especialmente y hemos leído mas o menos la mitad del libro —salvamos

sobre todo el relato de Don Webb y “El himno de las híades”, una

historia muy bien llevada de

Richard Gavin sobre un niño que

descubre muy a su pesar lo que pasa cuando recoge de las aguas del

río helado cerca de us casa una de estas estrellas negras que a

estas alturas ya nos son tan familiares—. Es ahora o nunca cuando tiene que llegar este

relato que nos marque: y aquí lo tenemos.

Kristin Prevallet nos

introduce de lleno en la mente de una chica enterrada en vida bajo

las obsesiones de su madre. Nunca ha salido, no ha conocido a gente,

no ha vivido: es como una Carrie espantada del mundo y acostumbrada a

seguir las instrucciones de su tiránica progenitora. Cuando la madre

parte de viaje y la deja al cargo de la casa, las cosas empezarán a

cambiar. Como inocente acto de rebeldía o de reclamación de una

libertad hasta ahora desconocida la chica empieza a actuar de modo

completamente aleatorio; nada más que pequeñas acciones ilógicas

que, a partir del momento en que encuentra una vieja joya de ónice

negro con un símbolo amarillo grabado empiezan a escalar hacia lo

sociopático. Su mente desconecta de la realidad: su mundo es solo un

campo para experimentar nuevas emociones, pura voluntad sin freno

moral ni sentido de autoconservación.

Y si con Kristin Prevallet encontramos

una auténtica joya de relato, la buena racha sigue y a partir de

aquí

la antología no solo se recupera sino que mantiene un ritmo

excelente. En “El amanecer de abril” de

Richard A. Lupoff se

produce otra de estas afortunadas combinaciones entre un ingénuo

inocente (John O'leary) empleado como asistente por un astuto

investigador (Abraham ben Zaccheus) —en este caso investigador de

lo oculto— que tras encontrarse con el propio Robert Chambers

asisten a una representación en vivo de la adaptación a la ópera

de

El Rey de amarillo. Otra vez el teatro: pero tan bien

escrito, con un sentido del humor fino y unos personajes tan

atractivos que me hacen olvidar completamente las reticencias que

mencionaba anteriormente y maldecir este horrible momento en que uno

se da cuenta de lo mucho que le gusta un escritor y de lo poco que se

ha traducido al castellano de su extensa bibliografía. “Rey Wolf”

y “Sweetums” son de estos relatos que aguantan tantas relecturas

como uno quiera darle, y “D T” del gran

Laird Barron es la

introducción perfecta para los que aún dudábais si comprar su

novela

El rito que Valdemar publicó bajo en el sello “Insomnia”.

Y dejo para el final el que para mi es

el mejor relato de todos: “El pozo de los deseos” de Cody Goodfellow. Adoro la idea

de la serie juvenil ambientada en una clase donde todos los niños

tienen que llevar una máscara y reciben enseñanzas a veces

absurdas, a veces crueles. Uno de estos niños, años después,

intenta recuperarse de la experiencia que supuso participar de aquel

proyecto; la adicción a toda clase de alucinógenos, al tabaco, el

paso por decenas de consultas psiquiátricas no le ha servido para

rehacer su vida. Ellos aún le persiguen. ¿Y quienes son Ellos? ¿Los otros niños, la siniestra profesora Iris, Cassilda

o los otros visitantes que ocasionalmente aparecían en el show? ¿O

los productores de la serie? ¿Hay una secta detrás de todo o solo

la imaginación desbocada de una mente deteriorada? Esta vida

arruinada encontrará sus respuestas en su isla de paz particular, en

un pequeño bosque rodeado por la autopista. Este relato me recuerda

un poco una película que he disfrutado mucho recientemente y que

también aprovecho para recomendar: Starry Eyes.

Para los amantes de la literatura

experimental, para los que prefieren los relatos clásicos o el

revisitar temas clásicos bajo óptica moderna: hay para todos en

este libro. Una temporada en Carcosa es una lectura

ideal tras haber terminado El Rey de amarillo de Chambers,

también publicado por Valdemar. Leed el original, leed luego este,

un homenaje a su legado: entre ambos hay un siglo de distancia pero El Rey de amarillo está más de actualidad que nunca.

Valdemar. Tapa dura, 416 páginas, 27,50 €.

Gústanos en Facebook

Gústanos en Facebook Síguenos en Twitter

Síguenos en Twitter Sigue nuestro RSS

Sigue nuestro RSS